骨質疏鬆怎麼辦?預防跌倒與日常保養讓你逆轉骨鬆

今年年初傳出國寶級知名作家司馬中原在出門返家途中,因重心不穩不慎跌倒,造成左大腿骨折後送醫,住院後身體狀況惡化後逝世。跌倒是導致殘疾最常見且最嚴重的問題,也是許多人擔心長輩的健康議題之一。隨著壽命的延長,世界衛生組織(WHO)將骨質疏鬆列為僅次於冠狀動脈心臟病的重要疾病,據台灣國健署統計,國內50歲以上的女性,每10位就有1位骨質疏鬆,年齡越高,發生的比例越高。骨質疏鬆在初期幾乎沒有症狀,通常跌倒骨折後才驚覺「代誌大條」,而骨折正是隱藏在骨質疏鬆的重大危機,其中以髖骨骨折最容易引發嚴重的併發症,除了疼痛外,可能還需面對長時間的復健、行動受限、生活無法自理等,影響生活品質,更可能是壓倒長輩的最後一根稻草,因此預防跌倒骨折是每個人不可或缺的課題,掌握骨骼健康的秘訣,幫您遠離骨質疏鬆。

目錄:

一、 什麼是骨質疏鬆?

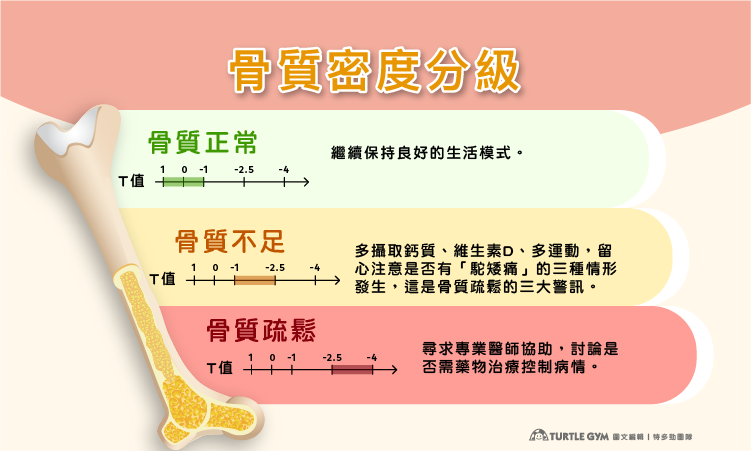

骨質疏鬆是骨頭中的鈣質流失,造成骨密度和骨頭質量減少,使得骨骼變得脆弱、容易骨折。一般來說,人體骨質在20至30歲時達到最高峰,隨後逐漸流失。特別是女性,在停經後的5年內,骨質流失速度會明顯加快,平均每年流失3-6%。相較之下,男性的骨質流失速度較慢,每年約流失0.5-2%。 世界衛生組織(WHO)定義骨質疏鬆為透過雙能量X光吸收儀(DXA)測量骨質密度,如果T值(註1)顯示與年輕成年族群的平均值相比低於 2.5 個標準差,即可診斷為「骨質疏鬆」。 註1:T值是與年輕成年族群的平均值比較,計算相差幾個標準差,T值越低,骨質密度越低。如下方圖片顯示,T值>-1,表示骨質密度正常,T值在–1與–2.5之間,表示骨質密度不足,T值<-2.5,表示患有骨質疏鬆。

二、 骨質疏鬆症狀

骨質疏鬆是一種「沉默的疾病」,初期沒有明顯的症狀或疼痛。許多人往往等到骨折或骨裂時,經醫院檢查才發現到自己患有骨質疏鬆。然而,及早發現症狀並預防,可以大幅降低骨折風險。那麼要如何提早察覺骨質疏鬆的跡象呢?雖然骨質疏鬆初期沒有顯著的症狀,但隨著骨質流失越來越多,可能會出現以下症狀:

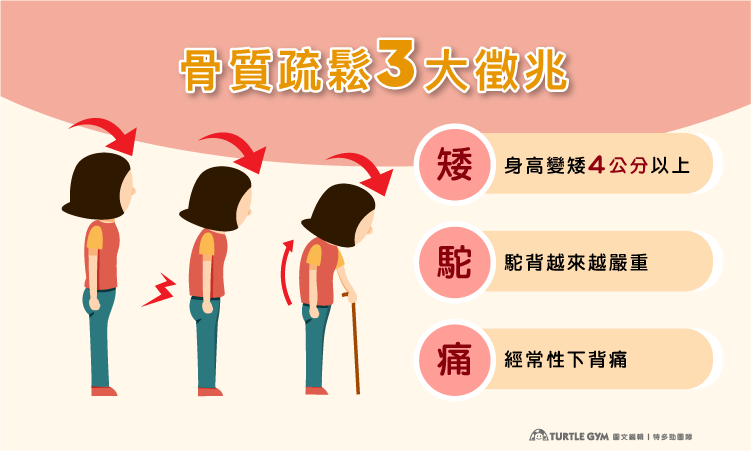

- 身高變矮:因脊椎骨密度下降變脆弱而無法支撐身體壓力導致的脊椎壓迫性骨折,讓脊椎高度逐漸減少,造成身高縮水,如果身高變矮4公分以上就必須提高警覺。

- 駝背:當脊椎被壓縮或破裂時,容易導致背部彎曲,造成駝背,隨著骨質流失越多,脊椎骨越塌陷,駝背就越嚴重,不僅影響體型,也可能進一步壓迫內臟,影響呼吸和日常生活。

- 腰酸背痛:腰酸背痛常被誤認為是疲勞造成的,但疼痛是持續性且沒有明顯的外力因素,可能就是骨質疏鬆的早期徵兆。

出現上述任何現象,建議盡早進行骨密度檢查,評估是否有骨質疏鬆的風險。

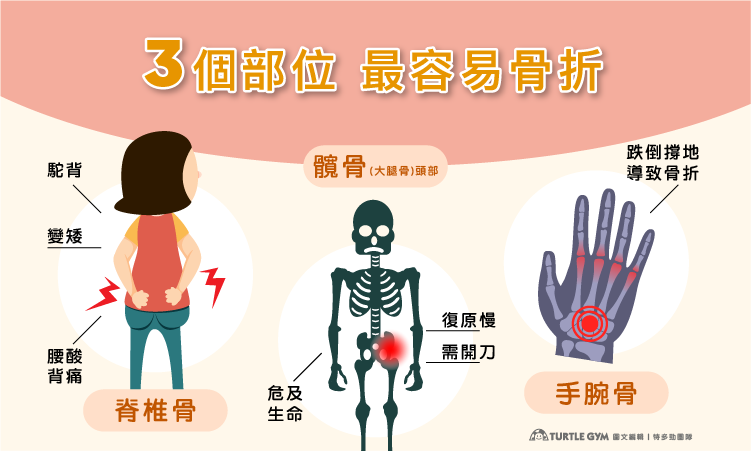

此外容易骨折也是骨質疏鬆常見的症狀,最常發生骨折的部位在手腕、髖骨、脊椎,其中以髖骨骨折最為嚴重。根據統計,台灣每年至少有2萬名患者因跌倒造成髖骨骨折而住院,發生率位居全亞洲之首。髖骨骨折後須進行手術治療,甚至要更換人工關節,術後不但會劇烈疼痛,嚴重時還會影響患者日常生活,約8成髖骨骨折的病人在發生骨折6個月後仍無法行走。

三、 骨質疏鬆危險因子:哪些人容易骨質疏鬆呢?

骨質疏鬆的危險因子有分為「不可控制因素」及「可控制因素」。

「不可控制因素」包括年齡、性別、體格嬌小、骨質疏鬆家族史。

- 年齡:隨著年紀增加,身體對鈣質的吸收能力下降,同時鈣質的流失速度加快,使骨質密度降低,增加骨質疏鬆的風險。

-

女性:原本同年齡的女性跟男性相比較,女性的骨骼本身就較為脆弱,加上女性荷爾蒙本身有抑制鈣質流失的功能,所以進入更年期時,女性賀爾蒙減少,導致骨量流失增加,骨質疏鬆的風險增加。

- 身材體格特別矮小:跟體格高大的人比較,體格比較小的人骨骼相對也較小,所以更容易骨折。

- 家族有骨質疏鬆病史:遺傳是骨質疏鬆的風險因素之一,若親屬中有骨質疏鬆,那相對的風險也會跟著提高。

「可控制因素」大多為日常生活習慣或長期服用藥物及疾病相關。

- 鈣質攝取不足:鈣質是組成骨骼的重要成分之一,主要形成骨骼的硬度與堅固性,若鈣質不足,骨骼會較為脆弱,增加骨折風險。

- 疾病或藥物因素:有些疾病及藥物會造成低骨量,進而導致骨質疏鬆,例如:長期使用類固醇、服用抗癲癇藥物、甲狀腺功能異常、缺乏生長激素等等。

- 吸菸、飲酒或咖啡過量:香菸裡的尼古丁、酒精會影響身體吸收鈣質;而咖啡因飲品有利尿的作用,增加水分的排出量,使大量維生素流失,進而導致鈣質流失。

- 缺乏運動:運動會刺激骨頭成長,而缺乏運動會使骨密度減少,鈣質流失增加,肌肉減弱,影響骨骼的強度和穩定性,因此提高骨質疏鬆的風險。

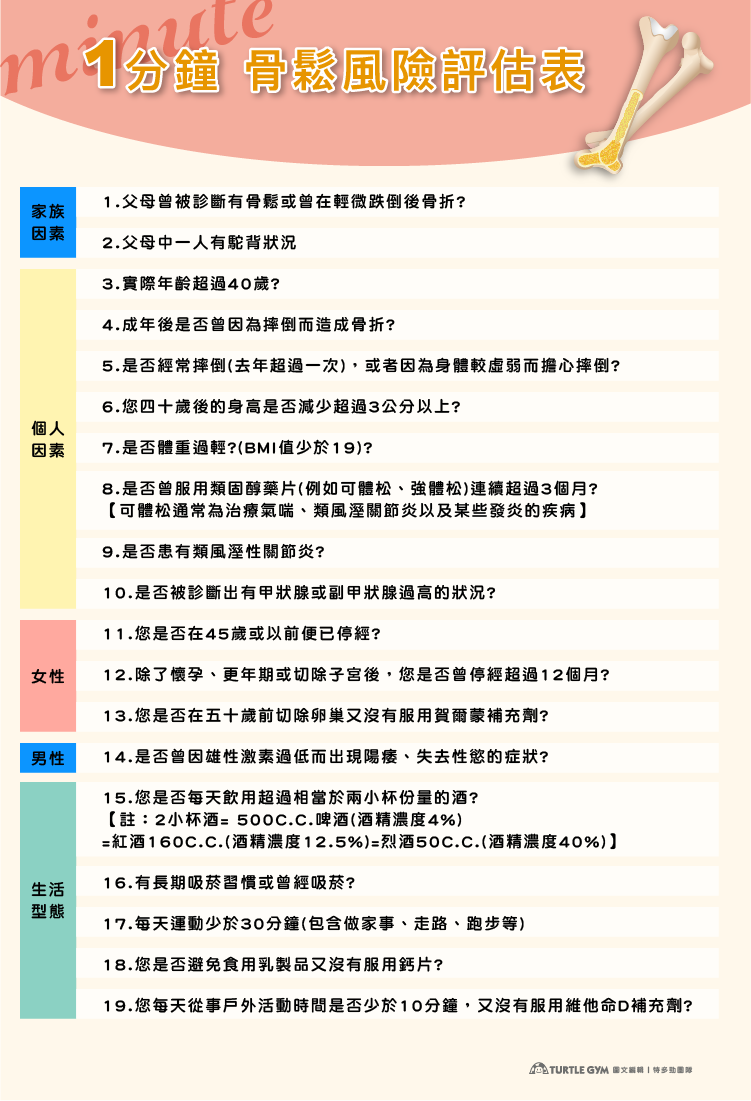

除了上述的危險因子外,中華民國骨質疏鬆症學會參考世界骨質疏鬆基金會(IOF)內容編譯「一分鐘骨鬆風險評估表」中文版,快速篩檢出自己是否為高危險族群。

評估表中若有任何問題回答「是」,表示罹患骨質疏鬆症的風險增高,不代表已經罹病,建議向專業醫師諮詢。

「骨質疏鬆高危險群你也上榜了嗎?」點這裡1分鐘快速檢測>>>

四、 骨質疏鬆檢測:4招快速檢測是否有骨質疏鬆

- 身高:比年輕時的身高少4公分以上可能有骨質疏鬆的風險。發生脊椎壓迫性骨折會駝背,身高就會越來越矮。

- 牆與頭枕部間距:靠牆站立,雙眼平視前方,測量牆壁與頭枕部之間的水平距離,正常沒有距離或是小於1公分,如果距離超過3公分,要懷疑是否因骨質疏鬆造成胸椎壓迫性骨折。

- 肋骨下緣與骨盆間距:站立時,雙手自然向前平舉,測量肋骨最下緣與骨盆上緣的垂直距離,正常應該有2-3指的寬度或是大於5公分,若小於1指(2公分)就要懷疑腰椎是否已發生壓迫性骨折。

- 體重:體重與骨密度有正向的關係,體重越輕,骨質越容易疏鬆,如果身體質量指數(BMI)<18.5,大約有6成可能會罹患骨質疏鬆。 身體質量指數(BMI)計算方式:體重(KG)/身高平方(M2) 例如:身高160公分,體重47公斤,BMI=47/1.6/1.6=18.3,(BMI)<18.5就需特別注意是否有骨質疏鬆的情形。

五、 骨質疏鬆治療

治療骨質疏鬆最終目標是為了減少骨折,目前有2種治療方式:非藥物治療及藥物治療。

- 非藥物治療:著重改善日常生活行為,除去危險因子,攝取足量的鈣質、維生素D和規律運動,減少骨質流失。

-

藥物治療:對於有高骨折風險或已經發生骨質疏鬆骨折的患者,除了非藥物治療外,應使用抗骨鬆藥物,降低骨折風險。藥物依作用分為

(1)減少骨質流失的抗骨質再吸收劑:雙磷酸鹽類藥物、RANKL抑制劑、雌激素活性調節劑。此類型的藥物最主要有2個副作用,第1個是容易造成顎骨壞死,第2個是非典型的股骨骨折,雖然不常發生,但在使用藥物3-5年間有機會出現,可透過X光檢查是否有早期徵兆。

(2)增加骨質生成的促骨質生成劑:副甲狀腺素增加骨質生成的促骨質生成劑:副甲狀腺素。此類型藥物的常見副作用包括噁心、暈眩、頭痛、關節痛、腿部抽筋和姿勢性低血壓。

(3)具有抑制骨質流失及增加骨質生成雙重作用的混合型藥物:單株抗體(romosozumab)具有抑制骨質流失及增加骨質生成雙重作用的混合型藥物:單株抗體(romosozumab)。此類型藥物常見的副作用有關節疼痛、過敏反應、頭痛、注射部位疼痛不適、周邊水腫、失眠、皮疹。

每種藥物都有其優缺點,使用方法有口服與打針的方式,副作用也不盡相同,使用藥物前都需進一步與醫師討論用藥選擇。

骨質疏鬆到底可不可以逆轉?答案是有機會逆轉的,只要讓骨頭生成的速度快於流失的速度,就有機會改善骨密度不足的情況,延緩骨質疏鬆。可透過多補充鈣質、維生素D、多運動或是藥物治療,促進骨質生成,減少骨質流失。

六、 骨質疏鬆怎麼改善與預防?飲食建議與必做的日常運動

骨質疏鬆隨著年齡增長風險逐漸增加,那麼骨質疏鬆怎麼改善?又該如何預防呢?存骨本的重點在於日常良好的生活習慣,如均衡飲食、規律運動。

1.骨質疏鬆飲食

圖片來源:衛生福利部國民健康署

飲食對治療及預防骨質疏鬆來說是很重要的一環,除了均衡飲食外還需要補充足夠的鈣質及維生素D才能擁有強壯的骨骼。 骨骼營養的兩大主角:鈣質與維生素D。

-

選擇高鈣食物:

為維持骨骼健康,每日鈣質最低攝取建議量是1000-1200毫克。富含鈣質的食物有乳製品(鮮乳、優格、起司等)、豆類、黑芝麻、深綠色蔬菜、小魚乾、堅果等等。 -

補充維生素D:

成年人維生素D每日攝取量為400-600IU/d,若有骨質疏鬆或是50歲以上的成年人建議攝取800-1000IU/d,而含有維生素D的天然食物種類較少,可選擇雞蛋、菇類、魚等,或者補充含有維生素D的綜合維他命,達到足夠的攝取量。 其中維生素D的來源也包括陽光照射,建議可以在早上10點前或下午2點後適量的曬太陽10-20分鐘,活化體內維生素D,幫助身體吸收鈣質。

2.骨質疏鬆運動

除了飲食、藥物治療外,適當且規律的運動也是預防骨質疏鬆的關鍵,負重運動或是刺激骨頭的運動可以增加骨質密度,提升肌力,訓練平衡功能,降低跌倒及骨折風險。

運動主要以「有氧運動」與「阻力運動」為兩大核心

-

有氧運動:

可提升心肺耐力,增強體能的運動,通常會使用到身體的大塊肌肉,像是手臂、大腿、臀部,且運動的時間較長,對於預防心血管疾病、控制體重都非常有效。常見的有氧運動有:跑步、健走、游泳、打球等等。 -

阻力運動:

需要肌肉對抗阻力或重力的運動,達到刺激肌肉和骨骼,進而增加肌肉量和骨密度,對於改善骨質疏鬆及肌少症都有相當的益處。常見的阻力運動有:重量訓練、深蹲、啞鈴/彈力帶訓練等等。是需要肌肉對抗阻力或重力的運動,透過讓身體承受重量或衝擊的動作,刺激骨骼和肌肉,促使增加骨密度和肌肉量。常見的阻力運動包括重量訓練、深蹲、使用啞鈴或彈力帶訓練等等,都可以提供負重效果,有助於預防和改善骨質疏鬆和肌少症。

許多骨質疏鬆患者會擔心運動會對骨骼造成傷害,因此避免運動,或是期望能快速提高骨密度,選擇過度激烈的運動,然而,這樣的做法可能會對骨骼帶來更大的風險,尤其當骨頭已經很脆弱時,過度的高衝擊運動反而會使骨骼暴露在骨折的危險中,造成反效果。因此,從簡單且低衝擊的運動開始,逐步適應身體的負荷,對骨質疏鬆患者來說是更加安全的選擇。

簡單運動新選擇:

全身垂直律動運動是一種新型的被動式運動,沒有體能及年齡上的限制,透過「機械外力」,帶動人體由下而上,由外而內的律動,產生與跳繩相似的溫和運動。

全球運動醫學權威-陳俊忠教授在「運動比你想的還輕鬆」書中提到,透過律動可以刺激細胞生成新骨骼,新的骨骼會分泌骨鈣素,促使鈣質進入骨骼細胞,幫助身體吸收鈣質,強化骨質密度與強度。此外律動的過程中也會讓骨骼受到壓力與刺激,讓骨骼不斷重建,也會抑制損壞骨頭的細胞活躍,進而達到存骨本的目的。

推薦閱讀:預防骨鬆,你有做「對」運動嗎?立即閱讀〈骨質疏鬆可逆轉嗎?做對運動改善骨鬆,增加骨密度〉

3.骨質疏鬆平時的運動保養

想知道骨質疏鬆怎麼改善嗎?推薦3招日常可以進行的保養運動,幫助擁有更健康的骨骼,小叮嚀:患者運動前需經醫生評估身體狀況許可後才能進行,從坐姿、站姿到負重站姿,採漸進式的方式進行訓練,並量力而為,若身體不適,應立即停止,並謹遵醫囑休息、服藥或就醫治療。

初階律動運動訓練:適合骨密度T值< -2.5、行動不便與站立不穩的族群。

-

初階坐姿 - 垂直律動運動

▲指導影片:▲動作要領:

- 身體放鬆坐於椅子或輪椅上,雙腳放置於機台。

- 選擇個人感受最舒適的律動速度施作15分鐘。

- 雙腳可搭配踮腳尖10秒,組間休息約20秒,建議一次做10組。

次階律動運動訓練:適合骨密度T值> -2.5、可獨立完成日常生活起居者。

-

站姿抬手伸展- 垂直律動運動

▲指導影片:▲動作要領:

- 雙腳與肩同寬站立於平臺上,雙手自然垂放大腿兩側,選擇個人感受最舒適的律動速度。以下動作循環訓練10次。

- 雙手張開平舉,進行擴胸伸展10秒。

- 雙手往上抬高,手指交扣反轉,手臂伸直盡量朝天花板延伸,過程中縮腹直背,伸展 10 秒。

- 一手向上延伸,另一手向下延伸,同步伸展約 10 秒,再換邊進行。

進階律動運動訓練:適合骨密度T值> -1、平時有規律運動習慣者。

-

負重深蹲 - 垂直律動運動

▲指導影片:▲動作要領:

- 雙腳與肩同寬站立於平臺上,雙手持啞鈴(或裝水寶特瓶),或上半身揹負重(3-5公斤)背包。

- 選擇個人感受最舒適的律動頻率。

- 依自身能力將臀部後推,順勢向下蹲,動作停留10秒後回到初始動作。

- 每組10次,組間休息約20秒,建議一次3組。

參考資料:

- 中華民國骨質疏鬆症學會(2023)。台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引。

- 中國醫藥大學附設醫院衛教資訊(2023)。骨質疏鬆的危險因子及徵狀。

- 衛生福利部國民健康署(2023)。認識骨質疏鬆症。

- 衛生福利部國民健康署(2023)。50歲以上每10位女性就有1位骨質疏鬆 年輕「鈣」重要,老來不「骨鬆」。

- 陳俊忠教授(2022)。運動比你想的還輕鬆。

- 衛生福利部國民健康署(2022)。「國人膳食營養素參考攝取量」第8版。

- 中國醫訊第104期(2017)。骨本就是老本 女性好發的骨質疏鬆症。

- 中華民國骨質疏鬆症學會。一分鐘骨鬆風險評估表。

登入

登入